2月11日、世間は祝日でしたが青年センターでは

水引づくりの一日体験講座を開催しました!

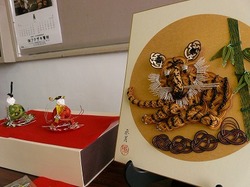

こちらが完成した作品。

教えてくださったのは、小笠原流水引細工 石菖会主宰の石垣丞月先生。

おひな様づくりを始める前に、おひな様の由来について説明してくださいました。

それによると・・・

雛祭りはもともと「上巳(じょうし)の日」と言われ、字の通り3月最初の「へび」の日のこと。

もともとは中国で川に入って穢れを清める日だったのが、

日本に伝わって変化し紙の人形に穢れを移して川に流す行事となったとのこと。

なので、おひな様は一人ひとりにとって大変大切なものなのだそうです。

ちなみに、3月最初の「へび」の日は本当は毎年変わりますが、

後に3月3日に固定されたとのこと。

そんな、タメになる知識を学んだところで水引づくりスタート。

やはり、わけも分からず形だけ作るのと、少しでも意味が分かって作るのとでは

心構えが違いますよね。

完成品を見ると簡単そうですが、実は案外工程が細かくて難しいみたいです・・・!

が、石垣先生のお弟子さんたちが各テーブルにサポートについてくださったこともあり、

どの方もそれほど迷ったり失敗したりせずに着々と完成に近付いていたご様子。

最後に、おひな様を色紙に取り付けたら完成。

予定時間の2時間で全員が完成させることができました!

お母さんと一緒に参加してくれた小学生の女の子は

「うまくできた(≧▽≦) かわいい♪」と満足げでしたよ。

最後に石垣先生から

「水引は中国にも朝鮮にもない日本だけの伝統工芸です。

今日はそれを体験できたことを誇りに思ってください」とごあいさつをいただきました。

日本ならではの工芸品なんだーと思うと、もっと知りたいなー究めたいなー

という気持ちが思わず湧いてきそうですね。

ちなみにこちらの写真は見本としてお持ちくださった先生の作品。

結構やってみたいかも・・・。

センター長 佐々木やすひろ